INFOS ZUM EHEM. KDF-SEEBAD „KOLOSS VON PRORA“

Prora ist ein Ortsteil der Gemeinde Binz auf Rügen. Er liegt direkt an der Ostseeküste im Zentrum der Prorer Wiek und ging aus dem zwischen 1936 und 1939 gebauten, jedoch unvollendet gebliebenen KdF-Seebad Rügen hervor.

Im Komplex sollten durch die Organisation Kraft durch Freude (KdF) 20.000 Menschen gleichzeitig Urlaub machen können. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die Bauarbeiten 1939 eingestellt. Um 1950 begann der Aus- und Umbau weiter Teile des nunmehr Prora genannten Torsos zur monumentalsten Kasernenanlage in der DDR, Prora wurde zur militärischen Sperrzone.

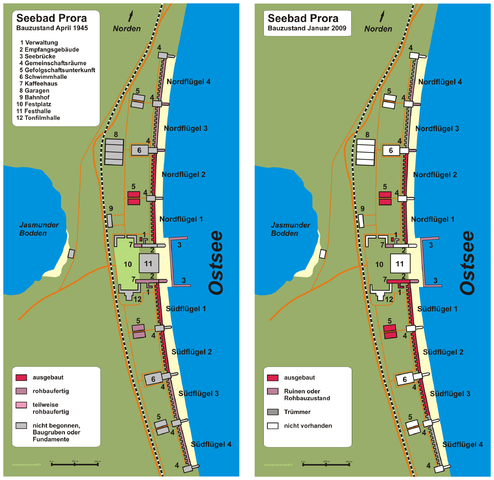

Der „Koloss von Prora“ ist der Kern des Komplexes und bestand aus ursprünglich acht auf einer Länge von 4,5 Kilometern entlang der Prorer Wiek aneinandergereihten baugleichen Blöcken. Drei Blöcke wurden zwischen 1945 und 1949 bis auf wenige Segmente zerstört. Es verblieben fünf Blöcke auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometern, die nach 1945 nacheinander durch Sowjetunion, DDR, und das vereinigte Deutschland militärisch genutzt wurden.

Nach Abzug der Bundeswehr standen die Gebäude überwiegend leer und verfielen. Seit 2004 werden die Blöcke einzeln veräußert und zu Wohn- und Hotelanlagen umgestaltet.

Architektur

Der Auftrag zur Errichtung des Seebades wurde nach einer Ausschreibung im Februar 1936 an den Architekten Clemens Klotz (1886–1969) erteilt. Zwar waren insgesamt zehn Architekten an dem Verfahren beteiligt; allerdings hatte Klotz bereits andere nationalsozialistische Propagandabauten errichtet und im Auftrag seines Förderers, des KdF-Führers Robert Ley, bereits im Vorfeld für diese Anlage Pläne entwickelt. Sie wurden nach dem Wettbewerb auf Weisung Hitlers nur dahingehend modifiziert, dass aus dem Entwurf des Architekten Erich Putlitz die große Festhalle als weiteres zentrales Element übernommen und architektonisch angepasst wurde. Der Gesamtentwurf wurde auf der Weltfachausstellung Paris 1937 mit einem Grand Prix ausgezeichnet. Er wurde während der Bauausführung bis 1939 noch verändert; zum Beispiel verzichtete man auf die genannte Festhalle.

Die Planungen sahen vor, für die Unterbringung der Urlauber acht jeweils 550 Meter lange, sechsgeschossige, völlig gleichartige Häuserblocks mit insgesamt 10.000 Gästezimmern zu errichten. Durch diese langgestreckte, über etwa fünf Kilometer entlang der Küstenlinie reichende Bauweise sollte erreicht werden, dass alle Zimmer Meerblick hatten, während die Flure zur Landseite hin gelegen waren. Die geplante Ausstattung der nur 2,25 m × 4,75 m großen Zimmer, von denen jeweils zwei mittels einer Tür verbunden werden konnten, war an heutigen Maßstäben gemessen recht karg: zwei Betten, eine Sitzecke, ein Schrank und ein Handwaschbecken. Weitere sanitäre Einrichtungen fanden sich jeweils in den landwärts gerichteten Treppenhäusern der Blocks. Alle Gästezimmer sollten über Lautsprecher verfügen.

Aus der Uniformität der Architektur der Gästeblocks und der sehr zweckmäßigen Einrichtung, die zusammengenommen eine Errichtung nach dem Baukastenprinzip erlaubten, wird deutlich, dass hier anders als bei anderen nationalsozialistischen Großprojekten zumindest in diesem Teil der Anlage die Funktionalität über die Architektur gestellt wurde.

Das Leben in der Ferienanlage sollte, dem totalitären Anspruch des Systems folgend, in der Gemeinschaft stattfinden. Zu diesem Zweck waren Gemeinschaftshäuser mit Gastronomie- und Wirtschaftsräumen sowie Kegelbahnen und Leseräumen geplant, die in regelmäßigen Abständen „wellenbrecherartig“ küstenwärts aus der Häuserfront herausragen sollten. Offene, beheizbare Liegehallen innerhalb der Bettentrakte sollten den Urlaub vom Wetter unabhängiger machen. Parallel zu den Anlagen für die Urlauber musste die komplette Infrastruktur für eine derartige Anzahl Menschen aufgebaut werden. Landeinwärts wurden zu diesem Zweck ein Bahnhof, Personal- und Wirtschaftsgebäude geplant und auch zum Teil realisiert.

Bei Kriegsbeginn 1939 wurden die Bauarbeiten weitgehend gestoppt. Mit Ausnahme eines Blocks waren die acht Wohnblöcke, die südliche Festplatzrandbebauung und die Kaianlage bereits im Rohbau fertiggestellt, nicht jedoch die Schwimmbäder, die Festhalle und weite Teile der Wirtschaftsgebäude. Sie wurden niemals verwirklicht. An den Rohbauten wurden noch die nötigsten Sicherungsarbeiten durchgeführt, dann wurden die Bautätigkeiten endgültig eingestellt. Das angelieferte Baumaterial verblieb vor Ort, was auf eine geplante Wiederaufnahme der Arbeiten nach Kriegsende schließen lässt. Sie erfolgte wenige Jahre später unter den völlig veränderten Vorzeichen des Kalten Krieges, indem aus den inzwischen weithin demontierten und geplünderten Rohbauten fünf Blöcke zu einer Großkaserne für das DDR-Militär wieder aufgemauert wurden. Diese zweite Bauphase prägte das Antlitz der Großbauten bis zum Jahr 2010, als mit dem Bau einer Jugendherberge damit begonnen wurde, das Seebad zu vollenden.

Heute steht der gesamte Komplex unter Denkmalschutz.

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Prora aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Auch die genutzten Bilder stehen unter dieser Lizenz.